Thèse présenté à Faculté des Sciences de l'Université de Paris

pour obtenir le grade de Docteur es Sciences Physiques

par

Lucien Amy

Contribution à l'étude des propriétés et de la

structure des solutions et des gelées de gomme

soutenue le 13 juin 1934

devant la commission d'examen :

Auger, V., président

Mouton, H. et Darmois, E., examinateurs

INTRODUCTION

Les gommes hydrophiles

sont des produits d'excrétion d'origine végétale, amorphes,

incristallisables, neutres ou légèrement acides, donnant avec l'eau des

mucilages plus ou moins épais, soit qu'ils s'y dissolvent, soit qu'ils se

gonflent simplement au contact de ce solvant.

Un très grand nombre

d'espèces végétale sont susceptibles de produire des gommes hydrophiles. La

plupart d'entre elles appartiennent à la famille des légumineuses et à celle

des rosacées. A cette dernière se rattachent les arbres fruitiers de nos pays

produisant les gommes, dites indigènes, tandis que la première comprend

notamment les genres Acacia, et Astragalus qui fournissent les seules gommes

pratiquement utilisées (arabique et adragante). Rien. que pour le genre Acacia,

il existerait d'après M. le professeur Perrot, plus de 400 espèces

différentes.

Les gommes ont été

connues et utilisées à des fins thérapeutiques dès l'antiquité. Pline,

Dioscoride, Théophraste en font mention dans leurs écrits. A l'époque

moderne, les premiers mémoires traitant les gommes que nous avons retrouvés,

sont ceux de Prosper Albin et de

Jacob Dubois, mais il faut arriver à Vauquelin pour obtenir les premières

indications chimiques précises. Les auteurs qui ont étudié les gommes ont

cherché à élucider deux questions très différentes : origine et signification

physiologique d'une part, constitution chimique d'autre part. origine

anatomique est actuellement à peu près connue ; les gommes proviendraient

d'une modification des membranes cellulaires de l'assise génératrice (Lutz).

Cette transformation se propageant de proche en proche envahirait les

différents tissus, puis gagnerait les canaux, ce qui provoquerait

l'excrétion. La cause de cette altération est vraisemblablement très

variable. La gomme arabique se formerait à la suite de piqûres d'insectes

(Perrot), peut-être par contamination bactérienne, mais cette dernière

origine est encore discutée. On ignore en quoi consiste exactement la

transformation, car la composition des gommes n'est pas encore complètement

élucidée.

Les premiers auteurs qui

se sont occupés de rechercher les propriétés physiques et chimiques des

gommes paraissent s'être beaucoup préoccupés de les classer. Actuellement, on

se contente généralement de distinguer les gommes complètement solubles dans

l'eau, telles que la gomme arabique, les gommes demi-solubles (gomme de

cerisier) et les gammes insolubles (gomme Bassora). En fait, cette

distinction n'est qu'approximative. D'une part, il n'existe vraisemblablement

aucune gomme rigoureusement insoluble ou complètement soluble ; d'autre part,

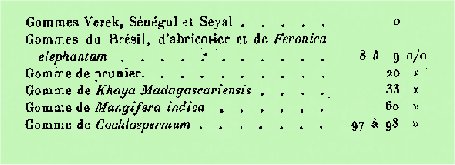

il existe tous les intermédiaires entre ces deux catégories. Voici en effet

les valeurs de la proportion de la fraction insoluble d'un certain nombre de

gommes (Perrot, Lemeland, Gérard).

Ces valeurs ne sont

qu'approximatives, probablement parce qu'elles varient d'un échantillon à

l'autre. En effet, alors que Perrot indique que la gomme de Cochlospermum est

insoluble, Lemeland constate que 2,6 % sont solubles ; de même cet auteur

classe la gomme de Gezireh parmi les gommes entièrement solubles alors que

Vée l'indique comme presque entièrement soluble.

Les solutions de gommes

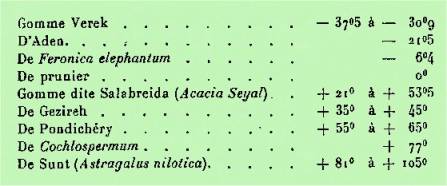

sont douées de pouvoir rotatoire (Biot). Cette grandeur est très variable

d'une espèce à l'autre et même pour une espèce donnée d'un échantillon à

l'autre. Voici en effet quelques-unes des valeurs obtenues par Vée, Lemeland

et Hamy :

Ces valeurs montrent que

les substances renfermées dans les différentes espèces sont différentes les

unes des autres et sont vraisemblablement formées elles-mêmes de mélanges

dont les proportions varient avec les échantillons.

Toutes les gommes

renferment une certaine proportion d'eau généralement comprise entre 10 et 20

%. Par un chauffage prolongé à 100°, elles perdent cette eau sans que leurs

propriétés en soient modifiées.

Si l'on élève la

température jusqu'à 150°, les gommes solubles comme la gomme arabique se

transforment et deviennent insolubles (Frémy), sans que cette transformation

entraîne une nouvelle perte de poids (Gélis).

Une ébullition prolongée

dans l'eau ou l'action des alcalis à froid, produit la transformation inverse

et redissout la gomme Les gommes insolubles (gomme adragante) et la fraction

insoluble des gommes partiellement solubles (gommes de pays) se dissolvent de

la même manière (Frémy, Guérin). On pouvait donc penser que les différentes

gommes ne différaient entre elles que par une transformation de la fraction

soluble en insoluble (Frémy).

Une température

suffisamment élevée, transforme successivement les gommes en caramel, puis en

charbon, enfin, il reste toujours une petite quantité de cendres blanches.

Vauquelin effectuant

cette dernière opération simultanément avec du sucre de canne, du sucre de

lait, de la gomme arabique, de la gomme de pays et de la gomme Bassora, note

la similitude des résultats et en conclut que les gommes sont des sucres

imparfaits mélangés à une petite quantité de cendres.

La proportion de ces

cendres est assez variable. De même que le pouvoir rotatoire, mais dans des

limites beaucoup plus étroites, elle varie d'un échantillon à l'autre pour

des gommes de même espèce et surtout d'une espèce à l'autre. C'est ainsi que

Graeger a trouvé pour la gomme ara-bique, des nombres variant de 3 à 3,35 %

et que Lemeland a obtenu des nombres compris entre 2,3 % (gommes du Brésil

et de Kordofan) et 6 % (gomme de Cochlospermum).

Les cendres sont presque

exclusivement formées de chaux, magnésie et potasse. Les proportions de ces

éléments sont encore variables suivant les échantillons et les espèces.

Graeger par exemple a trouvé dans l'analyse des cendres de trois échantillons

de gomme arabique que la teneur en chauxvariait de 44 à 54 %, celle en

magnésie de 12 à 26 % et celle en potasse de 30 à 40 %.

En dehors des cendres,

les gommes ne renferment que du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et une

petite quantité d'azote inférieure à 1 p. 100, Cruickshands. Tous les auteurs

sont d'accord pour admettre que l'azote n'existe qu'à l'état d'impureté,

résidu probable du contenu cellulaire. Après élimination des cendres, les

gommes ne renferment que des substances ternaires.

Opérant sur des

échantillons purifiés (?) par récipitation au sous-acétate de plomb,

Berzélius a trouvé pour la partie

organique de la gomme arabique, une composition très voisine de celle du

saccharose C12H22O11.

Par oxydation de la gomme

arabique au moyen de l'acide azotique, Scheele avait obtenu un acide que

Laugier a identifié avec l'acide mucique obtenu dans les mêmes conditions à

partir du sucre de lait. D'autre part, le contact prolongé des gommes avec

les acides étendus les transforme et les décompose en produits plus simples :

les gommes insolubles se solubilisent dans l'eau, le pouvoir rotatoire des

gommes solubles se modifie (Béchamp); enfin, les Solutions normalement

inactives vis-à-vis de la liqueur cupropotassique deviennent fortement

réductrices. Dans le cas de la gomme arabique, la transformation est complète

après un traitement d'une heure environ à la température de 105-106° et en

présence d'acide sulfurique à 2 %. Le pouvoir rotatoire de la gomme passe

alors de — 30° à - 60° environ (Bourquelot). Dans la solution de gomme

arabique ainsi dégradée, Biot et Persoz, les premiers, ont entrevu

l'existence d'un sucre fermentescible. Les recherches de Scheibler et de

Kiliani ont permis d'isoler successivement deux sucres, l'arabinose et le

galactose. Pendant longtemps, les auteurs considérèrent les gommes comme

exclusivement formées de produits de condensation d'arabinose et de galactose

(mélanges d'arabanes et de alactanes) ; il aurait du reste été plus exact de

dire arabino-galactanes, puisque l'on n'avait pas isolé de produits

fournissant exclusivement de l'arabinose ou du galactose.

Lemeland par exemple

donne les nombres suivants obtenus en dosant les pentoses sous forme de

dérivés futurologiques .et le galactose à l'état d'acide mucique; pentoses

33,4 % (Cochlospermum) à 76,3 % (prunier) et galactose 13,4 % (prunier)

à 51,8 % (Feronica elephantum). La plupart des résultats de Lemeland sont

d'ailleurs fortement déficitaires en ce sens que la somme pentanes-galactanes

ne représente pas le poids total de l'échantillon analysé (elle n'atteint pas

70 % dans le cas de la gomme d'abricotier). Il était donc probable qu'il

restait d'autres éléments non dosés dans les produits d'hydrolyse. En effet,

dès 1910, Meininger établissait l'existence d'un méthylpentose dans les

produits d'hydrolyse de la gomme arabique, puis Schirmer obtenait également

un produit analogue à partir des gommes de Anegeissus latifolius et Odina

Wodier. Enfin, en 1929, Butler et Cretcher établissaient que le méthylpentose

de Meininger était du rhamnose et trouvaient en plus de l'arabinose et du

galactose l'acide d-glucuronique combiné molécule à molécule avec le

galactose à l'état d'acide aldobionique. La répartition des produits

d'hydrolyse de la gomme arabique étant finalement la suivante : acide

aldobionique 28,3 % ; rhamnose 14,2 % ; galactose 29,5 % et arabinose

34,4 %.

En résumé, la partie organique de la

gomme arabique (l'arabine) et vraisemblablement celles des autres gommes sont

des complexes ternaires formés par la condensation d'acides uroniques et de

sucres parmi lesquels on a déjà isolé le galactose, l'arabinose et le

rhamnose.

Quant au poids moléculaire de ce

complexe, le seul résultat certain dont on puisse tenir compte à ce sujet est

celui qu'aobtenu Graham a montré que

la gomme arabique ne traversait qu'avec une extrême lenteur lesmembranes de

parchemin, que c'était donc un colloïde dont le poids moléculaire était par

suite très élevé. L'étude de la dégradation de l'arabine avait conduit

O'Sullivan à proposer pour cette substance la formule C89H142O74, soit un

poids moléculaire de 2 394. Mais, d'après Scheibler les produits obtenus par

O'Sullivan seraient de simples mélanges de sucres.

Quelle relation

existe-t-il entre la partie minérale des gommes et la partie organique? Pour

Frémy, l'arabine serait un acide, l'acide gummique ou acide arabique, le

calcium, le magnésium et le potassium salifiant cet acide dans la gomme

naturelle. L'opinion de Frémy était encore très discutée au moment où nous

avons commencé notre travail et en 1920 M. le professeur Perrot pouvait

encore écrire que la question était entière.

Nous nous sommes proposé d'étudier la

nature de la combinaison entre la fraction minérale et la fraction organique

des gommes hydrophiles. Nous avons choisi parce que facile à se procurer la

gomme arabique comme gomme soluble et celle de cerisier comme gomme

insoluble.

Dès le début de nos

recherches, nous avons observé un certain nombre de faits nouveaux se

produisant au cours de la dissolution de la gomme arabique. Ces observations

nous ont conduit à séparer une fraction insoluble dans la gomme arabique

vraie. D'autre part, une étude critique des méthodes de préparation de

l'arabine nous a montré qu'il se produisait des modifications au cours de nos

opérations. Nous avons ainsi été amené à étudier une méthode de préparation

rationnelle de l'arabine et à étudier ses propriétés acides.

Après avoir établi d'une

manière certaine l'existence de - telles fonctions, nous avons étudié la

valeur de leur coefficient de dissociation par des mesures électrométriques,

puis nous avons cherché à contrôler les résultats par d'autres méthodes

physiques : le pouvoir rotatoire, la viscosité et la conductibilité. Nous

avons effectué un travail analogue pour la gelée de gomme de cerisier.

Au cours de ces différentes recherches,

nous avons constaté ; certains phénomènes particuliers se produisant pendant

la dissolution; pour approfondir ces phénomènes, nous avonsétudié la

diffusion des arabates.

Enfin, en discutant l'ensemble des

résultats, nous avons pu constater qu'aucune des théories sur la structure

des solutions colloïdales, exposées jusqu'ici, ne permettait de les

expliquer. Nous avons proposé une théorie nouvelle dans ce but.

Notre travail est divisé

de la manière suivante :

PREMIERE PARTIE. — Gomme

arabique.

1° Phénomènes se

produisant au cours de la dissolution : isolement d'une fraction insoluble ;

2° Préparation de l'arabine. Etude de

ses principales propriétés (acidité, pouvoir rotatoire, viscosité,

conductibilité diffusion, etc.) ;

3° Etude sommaire de la fraction

insoluble de la gomme arabique;

DEUXIEME PARTIE. — Gomme

de cerisier.

TROISIÈME PARTIE. —

Discussion des résultats.